|

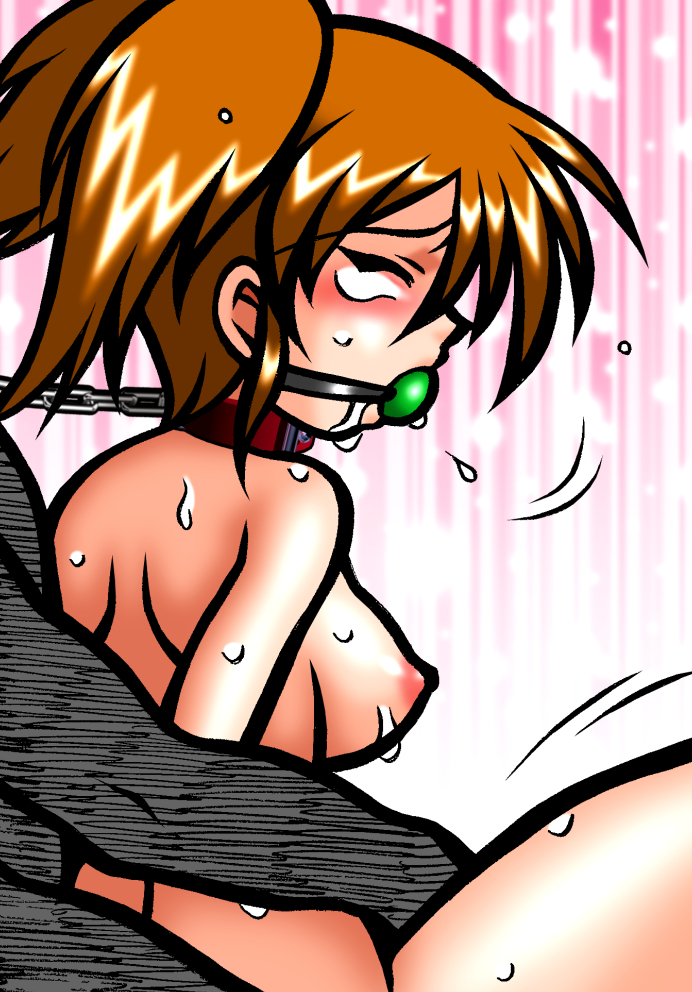

巨大な円形ベッドの上で、全裸に剥かれた少女が1人、男に背後から抱きすくめられた格好で座らされている。

ベッドにはシーツや布団はかかっておらず、硬いマットレスがむき出しになっている。

男はそのマットレスの上に胡座をかいていて、少女はその身体の前に抱え込まれていた。

この2人が、互いに睦み合うような関係でないことは、一目見ればすぐに分かる。

少女の全身には様々な枷(かせ)がまとわりついていて、その自由を奪っているのだ。

両腕を、背中で後ろ手に連結している手錠。

口に押し込まれ、発声を出来なくしているボールギャグ。

そして首には、真っ赤な革製の首輪が回し留められ、そこから伸びた鎖をガッチリと男が握っている。

少女が、身動きの出来ない状態で、男から陵辱を受けていることは明白だった。

「ヘヘへ、全くツイてたなァ、今回は・・・」

短躯だが、身体中にデップリと肉の付いた男は、キンキンした甲高い声で言った。

「『社長』の機嫌が良かったから、久々にオレにもお鉢が回ってきたんだもんな。処女と犯らせてもらったのァ、ホント久しぶりだよ。まさに回ってきた『お鉢』を割らせてもらったってワケだ」

自分のダジャレに受けて、ヒヒッとノドを鳴らしながら、男は少女の裸身の前面に手を這わせる。

豊かな肉付きや、張りのある若い肌を、ネチネチと確かめるような指の動きに、ギャグで塞がれた少女の口からは、くぐもった悲鳴が途切れることなく漏れだしてくるのだった。

美少女と言って良い、その整った面立ちは、しかし染みついた涙の跡で黒々と汚れている。

残酷な陵辱は、相当の長時間に渡って続けられているようだ。

少女の名前は、三枝瑠璃花という。

メガトキオ内でも有数の名門女学園に通う、16才の女子高生だ。

一方、その彼女を鎖に繋いで陵辱を加えているのは、素人ではない、プロの犯罪者である。

女性を拐かし、陵辱、調教して高値で売り飛ばすという乱暴極まりない犯罪が、メガトキオでは横行している。

俗にサマン(召喚)と呼ばれているこの手の犯罪は、大小様々な闇組織によって行われており、男もそうした組織の一員なのだ。

つまり瑠璃花は、その「サマン」犯罪の犠牲者となってしまったわけだが、しかし彼女の場合、少々事情が特殊と言えた。

と言うのも、彼女は道端で強引に誘拐されたりしたのではなく、とある陰謀によって、この場所・・・つまり犯罪組織のアジトだが・・・へ送り込まれたような格好だからだ。

彼女をこの地獄へ追いやったのは、三枝祐太朗という男だ。

彼は瑠璃花の母の二度目の夫であり、つまりは義父に当たる。

よって血は繋がっていないのだが、瑠璃花は彼を実の父親のように慕い、また尊敬もしていた。

そんな瑠璃花の心を完全に裏切る格好で、祐太朗は彼女を、非道極まりない犯罪組織に売り渡したのだ!

祐太朗は探偵業を生業としており、特にS・T(サルベージ・トレーディング)と呼ばれる分野では一流どころである。

S・Tとは、サマン犯罪組織から、その被害者を救出するという仕事であり、つまり祐太朗とサマン犯罪組織とは天敵同士ということになる。

しかしそれは表向きのことで、実は祐太朗と犯罪組織は裏で手を結んでおり、互いに利益を融通し合う関係にあった。

今や切っても切れないその関係によって、祐太朗はついに、義理とは言え自らの娘までもを、組織に売り渡してしまったのだ。

瑠璃花は、義父が犯罪組織と裏で癒着していたこと、そしてそのために、自分がサマン犯罪の犠牲者となってしまったことを、今では知っていた。

それは他でもない、三枝祐太朗本人の口から説明されたからだ。

ここで囚われの身となり、惨たらしく処女を奪われたすぐ後で、瑠璃花は一本のビデオメールを見せられた。

ビデオには祐太朗が映っていて、彼が闇社会と繋がっていること、そのために瑠璃花を売り渡すことになったという事情を、自ら告白していたのだ。

その祐太朗の表情を、瑠璃花は忘れることが出来ない。

彼は終始ニタニタと薄ら笑いを浮かべていたが、それは後ろめたさを誤魔化すためでも、と言って開き直っているからでもなく、明らかに、邪(よこしま)な愉悦に満ちた笑みであった。

祐太朗は、慈しみ育ててきた義理の娘を地獄へ堕とすことに、この上ないサディスティックな悦びを覚えていたのだ。

義父が、優しく円満な顔の奥に、あのような酷薄さや変質性を隠し持っていたことに、瑠璃花は失神しそうなほどのショックを覚えた。

誘拐され、レイプされたことよりも、義父の正体の方に、より深い絶望感を味合わされたと言っても良い。

何故ならそれは、万が一にここから逃げ出すことが出来たとしても、瑠璃花の帰るところはもう何処にもないということを意味しているからだ。

瑠璃花をここへ誘拐してきた組織も、そういう絶望に彼女を追い込む目的で、あえてビデオメールを見せたのに違いなかった。

つまりビデオは、瑠璃花に全てをあきらめ、この地獄で生きていくしかないという覚悟を決めさせるための「引導」として用いられたのだった。

「まあ、身体付きはまだまだ垢抜けねェし、コッチの味も硬いばかりで奥行きってモンがねェけれど・・・」

デブ男・・・自称によれば、笠間という名前らしい・・・は、瑠璃花の裸身を執拗に撫で回しながら下卑た揶揄を続けている。

「何も気にするこたァないぜ。どんな高級娼婦だって、小娘の頃は皆せいぜいこんなモンなんだ。要は仕込み次第で、女ってのはいくらでもピカピカに艶が増すのさ」

「・・・・・」

「請け合ってもイイぜ。お嬢ちゃんはこの先、きっとトビキリのいい女になる。そこらのモデルなんか目じゃねェ、オッパイもお尻もパッツンパッツンのな。そのために、オレが念入りに磨きをかけてやるよ」

ボッテリと太い笠間の指が、貫通されて間もない瑠璃花の秘裂に這い込み、そのフチをジワリとずらすようにくつろげる。

「ここは特に丹誠を込めて耕してやるからな。ヘヘ、そろそろまたクワを入れてやろうか?」

「むッ!ぅああ・・・」

指の腹が、膣口の周囲をクリクリと刺激し始めると、瑠璃花は涙とヨダレにまみれた顔を苦しげに振り、追い詰められたような泣き声を上げるのだった。

胡座をかいた男のヒザで、股を大きく割られているので、脚を閉じたくても閉じられない。

腰をよじって、少しでも男の指をかわそうとしてみても、苦しげに前後する下腹の動きが、むしろ男の嗜虐心をあおって喜ばせるだけであった。

笠間というこの不細工な男の肉体が、自分の処女花を押し破り、子宮にまで貫き入ったのかと考えると、まさに身の毛もよだつような思いである。

「ゾニアン」という破格に強力な媚薬を盛られたため、処女喪失の痛みはほとんど覚えず、むしろ信じられないような快感に失神しかけたほどだが、だから良かったなどと思えるはずもない。

いや逆に、自慰すら知らない未通娘(おぼこ)だった瑠璃花にとって、犯罪組織に囚われ、レイプによって純潔を奪われるという悪夢のようなシチュエーションにありながら、自分が手もなく快楽の高みへ追い上げられ、生まれて初めてのオルガまでもを経験させられてしまったことは、耐えがたいほどの恥辱であった。

(もう二度と、あんな浅ましい姿をさらしたくない!・・・)

そう念じて、瑠璃花はくわえさせられたギャグを潰れそうなほどに噛みしめ、必死に男の指戯を堪えようとするが、意志とは裏腹に、その肌からは淫らな汗が一向に引く気配がない。

史上最強と言われる合成媚薬ゾニアンや、その後に塗り込められた催淫ローションが、未だに効力を発揮して、少女の肉体を狂わせているのだ。

「ひうッ!・・・」

男の指がクリットを揉むようにつまみ上げると、瑠璃花はたまりかねたように腰を浮かせ、股の付け根をギュッと緊張させた。

ギリギリのところで踏みとどまりはしたが、もうすぐにでも次の絶頂へと導かれそうな危うい感覚が、下半身一杯に満ちてくるのが分かる。

「ヘヘッ、まァた気分が出てきたみたいじゃねェか。遠慮せずに気をやっちまったって良いんだぜ」

セックス調教を生業(なりわい)としているだけに、笠間は少女の性感が限界近くにまで高まっていることを素早く見抜き、グイと首輪の鎖を引いて瑠璃花を振り向かせると、意地悪くからかうように言った。

「見込んだとおり、お嬢ちゃんはエロの素質も満点らしいな。オレのイチモツで、汁気ダダ漏れのアソコに栓をしてやろうか?欲しくてたまらないんだろう?ええ?」

「うゥッ・・うゥッ・・・」

恐怖に歪んだ顔をイヤイヤと振り、瑠璃花は目の表情だけで、必死に拒絶の意を表そうとする。

ギャグを外してもらえれば、あらゆる哀訴の言葉を並べてでも許しを乞いたかった。

手足が自由になるなら、土下座をすることだって厭わない。

無論、そんなことをしても男が聞き入れてくれるとは思えないが、しかし瑠璃花はそれほどまでに、ここで受けた陵辱に怯えきっていたのだ。

首を振るたびに、新たな涙の粒がパタパタと肩に落ちる。

絶望感で満たされた少女の内面が、そのままあふれ出したかのようで、いかにも哀れな風情であった。

→進む

→書庫のトップへ

|

![]()

![]()