|

「さあ、入りなよ」

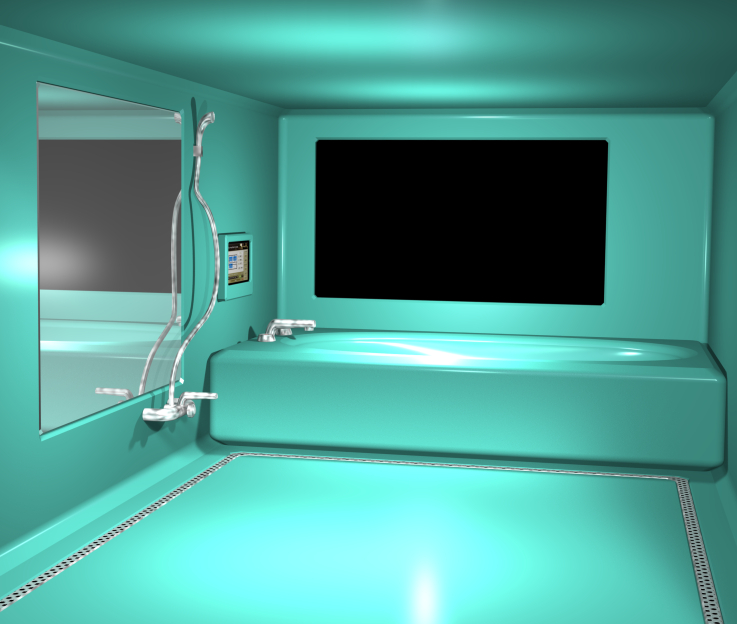

薬師寺は、全面ライトブルーに塗られたバスルームの洗い場に立ち、早苗を差し招いた。

このバスルームは、薬師寺が自室として使っている部屋に付属しているものだ。

広さは八畳ほどもあり、普通の個人住宅用のものよりは相当に広い。

性調教に使う、いわば「業務用」の風呂場だからだ。

サマン犯罪組織のアジトには、大抵この手の調教用バスルームが備わっている。

調教には媚薬やローションを大量に使うし、また体液で床がいくら汚れても、風呂場ならばすぐに洗い流せて勝手が良いのだ。

この組織・・・気取って「スティグマ」と自称しているが・・・の場合、震災前にはラブホテルだったビルをいくつか買い取ってアジトにしているため、各部屋には最初から大きなバスルームが付いている。それをそのまま利用しているのである。

「あッ、な、何を・・・」

促されるまま、バスルームに入りかけた早苗だが、不意に頓狂な声を上げ、その場にギョッと立ち止まってしまった。

目の前で薬師寺が、着ていたスーツやワイシャツをクルクルと脱ぎ捨て始めたからだ。

「何って、見りゃ分かるだろう?服を脱いでるのさ」

薬師寺はニヤニヤしながら言った。

「ここは風呂場だぜ。裸でいるのが当然の場所だろうが。アンタもさっさと服を脱ぎなよ」

「そ、そんなこと、出来るワケありませんわッ!」

ハレンチ極まりない要求に、早苗が怒気のこもった声を上げると、

「オイオイ、忘れちまったのかよ、先生?」

薬師寺は薄ら笑いを浮かべたまま、小馬鹿にしたような調子で言う。

「アンタはこのオレとの『勝負』を受けたんだろう?だからこの部屋まで一緒に付いて来たんじゃねェか。そうだろ?」

「・・・・・・」

「その勝負ってのは、要するに『セックス勝負』だ。アンタは、セックスは神聖なモノで、ガツガツ楽しむようなモンじゃないと言う。興奮したり我を忘れたりするモンじゃないってな。だけどオレたちは、お下劣なセックスのプロフェッショナルだ。そのメンツにかけて、アンタを散々ヨガらせてみせる。アンタがそれでもアヘ声一つ出さず、冷静なままでいられたら、オレたちの負けってワケだ。馬鹿馬鹿しい勝負だとは思うが、どちらの言うことに分があるのか、実際に確かめてみるのがイチバンだからな。アンタはこの勝負に乗った。そうじゃないのか、先生?」

何と、薬師寺が早苗に申し出たのは、「セックスによる勝負」という珍妙なモノだったのだ。

「確かに勝負を受けるとは言いましたが・・・でも・・・・」

早苗は未だに戸惑っている様子で言った。

「私が勝ったら、三枝さんと私を解放してくれるという約束は、本当に守っていただけますの?」

「ああ、そいつは請け合うぜ」

薬師寺は言った。

「もしもアンタが勝ったら、オレたちも今回の仕事はあきらめる。アンタも、あのお嬢ちゃんもここから解放して、二度と手を出さないって約束するよ。何度も言うが、オレたちにだってプロとしてのプライドってモンがあるからな」

「分かりましたわ、では勝負をしようじゃありませんか」

早苗は意を決したように薬師寺を睨み据えた。

「つまり、セックスで興奮しなければ良いのですよね?それだけで、私と三枝さんを解放してくれるんですよね?」

「『それだけ』って自信満々だが、簡単にはいかねェぞ」

薬師寺は苦笑して、

「オレたちはプロの技を使うんだからな。アンタをヨガらせるためには何でもやる。媚薬の投与もするからな。たとえアンタが冷感症だって、絶対に辛抱なんか出来やしないぞ」

「いいえ、いいえ、私、負けませんわ!」

早苗は肩をいからせ、挑みかかるような調子で叫ぶ。

セックス勝負ということは、この下卑た男と肌を合わせるということだ。

そんなことは、いくら「花畑」と揶揄される早苗にだって分かっている。

しかし相手の言うことを拒んだところで、すでに囚われの身である自身と瑠璃花には、男たちに散々陵辱される運命が待っているだけだ。

それならば、いかに理不尽で耐えがたい提案であっても、ここから解放される望みがある以上、それに賭けてみた方がマシだと、早苗には思えたのだった。

自分1人だけならまだしも、教え子を危機から救うためには、教師が身体を張るのは当然だという使命感もあった。

それにセックスでの我慢比べというこのバカバカしい「勝負」に、自分ならばきっと勝てるだろうという目算を、早苗は抱いてもいたのである。

それには彼女なりの根拠があった。

北畑早苗は、結婚をして2年目になる。

若手の考古学者である夫、北畑清文は、小学校時代からの幼馴染みで、ずっと家族ぐるみの付き合いをしてきた、気心の知れた相手だ。

風采は上がらないが、優しく誠実なその夫を、早苗は深く愛していた。

しかし一方で、夫婦は、性的な営みに関しては全く淡泊であった。

結婚当初こそ毎夜のように交わったが、妊娠の気配がまるで無く、その原因が夫の方にあると分かってからは、すっかり間遠になった。

2人の若さからすれば不自然なことかもしれなかったが、夫は元々セックスがひどく弱かったし、早苗も箱入り娘として大切に育てられすぎたためか、性に関しては罪悪感ばかりが強く、それを積極的に求めたりはしなかったのだ。

おざなりな性生活は、早苗をその悦びに開眼させるということも無かった。

自慰の経験もない彼女は、つまり28才になった今日まで、エクスタシーという感覚を知らずにいるのである。

その豊満な肢体も、熟しすぎるほどに熟してはいても、内に淫らな熱を溜めたことがない。全くの未開発も同然なのであった。

そんな早苗だからこそ、薬師寺の馬鹿げた挑戦を、さして怯むこともなく受けてしまったのである。

「さて、そこで話は戻るんだが・・・」

早苗が覚悟を決めたらしいのを見て取って、薬師寺は言った。

「『セックス勝負』をするのに服を着たままってのはないだろう?アンタは脱ぐのをイヤがったけど、それじゃ試合放棄も同然だ。どうする?勝負を諦めるかい?」

「し、勝負はしますわ。分かりました。服を脱げばよろしいのでしょう?」

早苗は精一杯に平静を装いながら言い、しかしどうしても震えてしまう指で、スーツのボタンを外し始めた。

もう後には引けない。

ここから無事に帰るためには、この馬鹿げた勝負を「勝ち」で終わらせるよりないのだ。

上着とブラウスを脱ぎ、スカートを床に落とす。

さらにスリップとパンストを外し、純白のブラとパンティだけになると、早苗の人並み外れたグラマーぶりが一挙にあからさまになった。

「ピュウッ!こりゃあスゲェや・・・」

思わず口笛を鳴らし、薬師寺は感じ入ったような口調で言った。

「先生はえらく着やせするタイプなんだな。服を脱いでみると、まるでお肉が山盛りって風情だぜ。やっぱ人妻ってのは、こんな風にグラマーじゃないと物足りねェよな」

「!・・・・」

男の下卑た冷やかしに、何とか押し殺そうとしていた羞恥心が燃え上がり、早苗の全身をピンク色に染めた。

脱ぐ手が自然と止まり、胸と股間を男の目から守ろうとするような格好で身体に巻き付けられる。

それでも・・・特にバストの豊満さは覆い隠しようもなく、腕の間から紡錘形の恐るべきボリュームがあふれ出て、逆に淫らな印象に見せてしまうのだった。

「おやおや、やっぱり怖じ気づいたのかな?」

今にも泣き出しそうな表情でその場に固まっている女教師を、薬師寺がニヤニヤ笑いで揶揄すると、

「そ、そうじゃありませんわ。でも・・・・」

早苗は眉根を寄せ、平静を取り戻そうと大きく息をつくが、一旦男の視線を意識してしまうと、恥ずかしさばかりが先に立って、どうしても気が萎えてしまう。

これまで夫以外の男性に肌を晒したことがないのだから、それはむしろ当然の心理と言えた。

「フン、まあ良い。ブラとパンツだけってのも、それはそれでエロいもんだからな。ここはお互い、下着姿で勝負開始といくか」

薬師寺は、自身もパンツ一丁の格好で言うと、洗い場の床を指差した。

「ここに座って、脚を大きく開きなよ。素っ裸ってワケじゃないんだから、それくらいは出来るだろう?」

「・・・・・・」

早苗は一瞬躊躇したが、やがて仕方がないという表情になって、その場に腰を下ろした。

これ以上男に逆らって、「勝負」そのものを取り止められるのも困る。今の自分たちは囚われの身なのだ。

体育座りのような格好から、オズオズと脚を開いていこうとすると、

「もっとテキパキやれないのかい?勿体ぶるにもほどがあるだろうが」

やや焦れたような声で言って、薬師寺は早苗の前に屈み込み、そのヒザに両手をかけると、乱暴にグイッと割り開いてしまった。

「キャッ!!」

思わず悲鳴を上げる早苗には構わず、薬師寺は上体を更に屈めて、女教師の秘所に鼻先を寄せていく。

「ヘヘへ、思った通りだ。どんなにおぼこぶっていたって、ここは人並み以上に熟れてる風情だぜ」

下卑た笑いを洩らし、嬉しそうな声で男は言った。

薬師寺が無邪気に喜ぶのも道理。

雪のような白さの太股に挟まれ、これまた白く清楚なデザインのパンティーが、それらとは不釣り合いに、熟女らしくムッチリと肉の付いた股間を包んでいるのが丸見えなのだ。

「この土手のイヤらしい形はどうだい。男のパンツみたいにモッコリ前へせり出しちまってよう」

「ひッ・・・」

男の指が、恥丘を覆う布に押し当てられるのを感じ、早苗はつい怯えきったようにノドを鳴らしてしまう。

「物欲しそうに震えてるぜ。パンツの中じゃもう、パックリ割れて濡れてんじゃねーのか?ええ奥さん、ホントは興奮してるんだろう?」

ネチっこい口調で揶揄しながら、薬師寺は、秘裂の位置を確認しようとするかのように、指先をパンティの前面へ這わせ始めた。

「じょ、冗談ではありませんわッ!」

たまりかねたように叫び、早苗は腰を素早く引いて、薬師寺の指から逃れようとする。

「興奮なんかしていません!どれだけ下劣なことをおっしゃれば気が済むのです!余計なオシャベリはヤメにして、早く勝負を済ませてください!」

羞恥と屈辱のあまりヒステリーを起こしかけ、声が泣き叫ぶような調子に裏返った。

「セックス勝負なんだから、下品下劣で当たり前だろうが」

相手のノリの悪さにいささか興を削がれた様子で、男はふて腐れた口調になる。

「アンタの方こそ、勝負を早く終わらせたいんなら、文句ばっかり言ってないで、もっとオレに調子を合わせりゃどうなんだい。パッパカ自分から股ァ開いていれば、すぐに・・・・」

そこまで言いかけて、薬師寺はふと思いついた顔付きになり、

「よし分かった。アンタのお望み通り、さっさと決着を付けちまおうじゃないか」

そう宣言すると、脱ぎ捨てた自分のスーツのポケットを探り、中からライターに似た器具を取り出した。

器具はロゼ色の樹脂製で、一方には金属のノズルが、もう一方には何か液体の入ったアンプルが取り付けられている。

「そ、それは何ですの?」

男の持つアイテムに視線を送り、早苗は警戒する口調で言った。

見たことのない、使途不明の器具だったからだ。

「コイツは皮下に薬液を注入する道具だよ。俗に『プッシュ』って呼ばれてるけど、オレたち召喚業者なら誰でも持ってる必需品さ」

薬師寺は器具を見せびらかすように振って、

「このアンプルには媚薬が入っている。『ゾニアン』っていう、これもオレたち業者うちでは有名な薬だ。性感が高まって気が狂いそうになる、スゲェ薬だぜ」

「媚薬・・・・・それを私に打つつもりですの?」

「そうだよ。イケナイかい?」

思わずたじろいだ表情になった早苗の鼻先に、薬師寺は注入器を突き付けて言った。

「アンタは言ったよな?媚薬でも何でも使えば良いと。だから思い切り使わせてもらおうってワケさ。手段を選ばす、アンタをヨガらせればコッチの勝ち。そういうキメだったはずだ。文句があるかい?」

「い、いいえ・・・文句などはありませんが・・・・今までそんなモノを使ったことはないので・・・・」

「当たり前だろう!非合法の、べらぼうに高価なブツなんだぜ。そうそう素人の手になんか入るわけがねェよ。つまりはそれだけ効き目も強力ってことなんだ」

次第に業界自慢のような口ぶりになり、薬師寺は肩をそびやかす。

「どうだい?やっぱり怖くなったろう?薬でヨガり狂って不様な姿をさらすより、最初から白旗を揚げちまった方が良くはねェかい?」

「イヤですわ!勝負を投げたりはしません!薬をお使いになるのならどうぞ。怖くなんかありませんわ」

再び挑むような物腰になった早苗に、薬師寺はズイとにじり寄ると、

「オーケー、それじゃ遠慮なく・・・」

そう言うが早いか、持っている注入器を、相手の胸元にグイと押し当てた。

「あッ!・・・」

覚悟は決めていたものの、反射的に怯えた声を上げて、早苗は身をよじる。

その右バスト・・・フットボールと見紛うほどのボリュームを持った肉の房に、注入器はズブズブと押し込まれていき、そして、

ブシュッ!!・・・

くぐもった音が響き、乳房全体が麻痺したように冷たくなる。

「注入完了だ。別に痛くはなかったろう?」

薬師寺は器具をスーツのポケットに戻して言った。

「効き目が出るまで1分もかからないとは思うが・・・・そうだな、5分間、アンタが何の反応も示さずにいられたら、その時点で勝負はオレの負けってことにしてやるよ」

「5分・・・・5分を過ぎれば、私の勝ちですのね?」

「冷静でいられたらって話だぜ。まあ到底ムリだろうがな・・・」

結果など分かりきっているという口調で、薬師寺は言う。

そう、この勝負の行方などは分かり切っている。

ゾニアンの威力に抗えた者など、彼の知る限り、1人もいないのだ。

この薬を投与されて、顔色一つ変えない者がいるとすれば、それは死人だけだろう。それほどこの合成媚薬は強力なのだ。

薬師寺が、早苗をネチネチといたぶるのを止め、アッサリと勝負のつくゾニアンを用いたのは、その威力によって、相手から抵抗の意志を一切奪うためだった。

こういう世間知らずな相手には、現実というモノの恐ろしさをいきなり見せつけてやった方が良い・・・・薬師寺はそう判断したのだ。

猿回しが、訓練の始めにサルを徹底的に痛めつけ、自分の立場を思い知らせる・・・・いわゆる「根切り」という調教のやり方を、彼も早苗に施してやるつもりだった。

男の思惑など知るすべもない早苗は、不安に身をこわばらせながら、しかし目には未だ闘志をたたえて、これから何が起こるのかを見きわめようとする。

アクメの経験すらない女教師の絶望的な戦いが、今まさに開始されようとしていた・・・・・

→進む

→戻る

→書庫のトップへ

|

![]()

![]()